Ven, 30 Mar 2018

Nuova edizione de La Realtà della Vita, di Uchiyama roshi

Scritto da mym in Pubblicati dalla comunità[17] Commenti

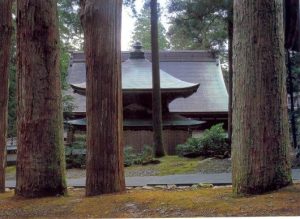

Quando, nella sua prima versione, questo libro fu pubblicato in Italia era l’anno 1976. Sino ad allora i libri “sullo” zen erano stati quelli dei due Suzuki, di Alan Watts, di Humphreys … di cui, onestamente, non avevamo capito molto, anche se davamo ad intendere il contrario. Avevamo saputo che quel libro stava per essere pubblicato, ce lo aveva annunciato Viallet, nostra guida, che lo aveva tradotto dal giapponese in francese e tedesco. Viallet era stato ad Antaiji, diventando discepolo di Uchiyama e ci aveva parlato di quel luogo e della sua storia e… insomma Antaiji era per noi lo zen stesso e Uchiyama l’irraggiungibile maestro di quel luogo leggendario. Caricammo quel libro di così tante aspettative che quando arrivò fu una cocente delusione.

Ci aspettavamo la chiave interpretativa dei koan, del mistero dello zen, insomma: il senso recondito della cosa e, invece, trovammo discorsi sulla vita quotidiana, sulla realtà di questa vita, vi si affermava che il satori, il risveglio, dipende dalle condizioni di temperatura e umidità e poi vi si metteva al centro di tutto lo zazen, da noi poco amato sia per i dolori alle gambe sia perché non ne capivamo davvero la ratio, la motivazione profonda. Che però non trovammo nemmeno in quel libro: pare che il buddismo giapponese abbia scordato che il buddismo tratta della sofferenza ed è per quello che esiste. Inoltre, soprattutto nella quarta parte del libro, vi è una particolarità che in quasi mezzo secolo (l’originale è del 1971) ha perso mordente: un ricorso molto accentuato alla metafora del “sé” relativamente al fondo inesplicabile dell’essere. Sempre ricordando che -come dicono Nagārjuna (MDM KK, XVIII, 3) e Vasubandhu (Trim. 24)- il vero sé è quello che non c’è.

Poco dopo la pubblicazione del libro, Viallet morì lasciandoci “soli”, così in pochi mesi ci organizzammo per andare ad Antaiji e quei contatti diretti ci fecero prendere coscienza di un altro sogno: quel monastero di Kyoto sul quale avevamo tanto fantasticato non esisteva più, addirittura da prima dell’uscita di quel libro in Italia: Uchiyama nel 1975 si era ritirato ed il suo successore, Watanabe, aveva subito demolito il monastero di Kyoto ricostruendone uno nuovo tra le montagne.

Quarantanni dopo questi fatti, ossia tre anni or sono, Marta mi scrisse che, poiché il libro di Uchiyama nella versione della Stella era introvabile, voleva digitalizzarne la traduzione dal giapponese realizzata da Jisō nel 1993 … ed eccoci qui: la nuova versione del libro è pronta, rinnovata dal tetto alle fondamenta, ma è sempre quella: un’opera in cui l’autore tenta di tradurre in concetti occidentali, in buona parte riuscendoci, quello che sino ad allora si era retto su una forma mentale giapponese.

Come gli altri testi da noi pubblicati, potete scaricarlo liberamente in formato digitale (per ora solo in pdf, presto in epub) da questa pagina.

Buona Pasqua

In English

In English En Español

En Español In het Nederlands

In het Nederlands En français

En français 日本語で

日本語で